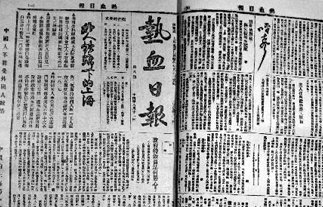

寻档记录:给团长写信 想去中山大学

2011年3月的时候,我们每天前往俄罗斯国家社会政治历史档案馆,必经之路是普希金广场,广场北侧是《真理报》报社,东侧有一家电影院,这里是莫斯科人最中意的休闲场所。

在广场上,当地人常在这里散步、喂鸟,我们问了许多路人,他们都不知道当年位于普希金广场的东方大学。

90年前,这里是中国共产党党员最向往的地方,“东方大学”原来是一个教堂,这是培养亚洲各国革命青年的摇篮。

瞿秋白曾在这里任教,他的转变,大部分原因也在此,他就在这里加入了中国共产党。

我们找到的另一份档案,也发生在1929年。

此时的瞿秋白已经是中国共产党驻共产国际的代表团团长。

此时,“东方大学”的中国学员和老师都已经转移到另一所专门的中国学校:“中山大学”,邓小平、刘少奇都在该校进行过学习。

“中山大学”也成为当时国内共产党员最想来的学校。

所以,档案中的这名党员希望通过瞿秋白的批准,去这所大学读书。

档案故事:为省钱学俄语 特推崇普希金

瞿秋白出生在常州府,母亲出身于书香门第,在同情受苦人和文学爱好这两个方面,他在很大程度上和母亲相近。

在其祖父去世后,家道中落,1917年,瞿秋白到北京投奔堂兄瞿纯白。

瞿秋白本来是要报考北京大学的。可是,大学的费用高得惊人,瞿纯白拿不出这笔钱供堂弟入学。他只得“挑选一个既不要学费又有‘出身’的外交部立的俄文专修馆去进”。

在有关瞿秋白的各个传记中都提到,他在校每考必列第一或第二名。

彼时俄文专修馆每星期日上午有文课,全体学生一律参加,秋白的中文程度很好,所作文课几乎每次均油印传观,以致名遍校内,无人不知!

瞿秋白十分推崇俄国伟大作家普希金,说他的作品“艺术上高尚的意趣很能感动读者,使作者对于贫困不幸者的怜悯之情,深入心曲”。

所以,在《晨报》招募驻苏记者时,瞿秋白成为文化特派记者的不二人选。

档案故事:先采访美术馆 又见托尔斯泰孙女

在《晨报》的安排中,瞿秋白负责考察理论文化教育问题,另一名同事负责政治问题。

瞿秋白到莫斯科后采访的第一站,便是特列嘉柯夫美术馆。这个美术馆迄今也是俄罗斯人最得意的美术馆之一,藏品丰富,从11世纪直到现代美术家的作品,有11-15世纪的镶嵌画《符拉基米尔圣母》、《三位一体》。

从他最初的报道也能看出,瞿秋白对于苏俄文化深有研究,在讲述一幅印象派画家作品时,他如此描写,“粗野而有楞角的色彩,调和中有违戾的印象,剧动忿怒的气概,急激突现的表显,然而都与我以鲜,明,动,现的感想。”在这前后,他先后见了著名诗人马雅可夫斯基,去各个剧院欣赏话剧、歌剧,还去看工人演出。

而其中,最让他印象深刻的是,还见到了俄国伟大作家列夫·托尔斯泰的孙女,苏菲亚·托尔斯泰女士。

苏菲亚盛情邀请瞿秋白一行瞻仰托尔斯泰在莫斯科的故居陈列馆,并到她家中叙谈。

档案故事:兼职大学老师 爱读书爱聊天

在苏俄采访期间,瞿秋白曾到莫斯科东方大学中国班兼职任教。莫斯科东方大学的全称是东方劳动者共产主义大学,成立于1921年5月,是一所政治性的学校,学校的名誉校长是斯大林。

东方大学如今已经不在,而有关这所大学的档案和资料,也为数不多。

从已知档案了解到,东方大学第一批中国学员中,便有罗亦农、刘少奇、任弼时等。

而瞿秋白,正是这批中国班学员的辅导员兼翻译。

档案记载,瞿秋白在班中讲授俄文,担任政治理论课的翻译,讲授唯物辩证法、政治经济学等课程。

俄文课的教学很困难,其原因:一方面中国学生初学俄文,比较吃力;一方面教师的中文水平太低,俄国教师中除郭质生外,都不懂中文。

据其学生曹靖华回忆:“秋白教给我们俄语应当从哪里学起,要注意什么问题……真是诲人不倦。秋白是一个兴趣广泛的人,知识很渊博,酷爱读书,也喜欢聊天。”

这里是他兼职任教的学校,也成为他接触马列主义思想的窗口。

瞿秋白就义 各国共产党齐悼念

寻档记录:给瞿秋白写信要求回国工作

2011年3月24日,本报记者来到莫斯科克里姆林宫,和90年前瞿秋白前来时,并无二致。

巍然高耸的宫墙,古老壮丽的建筑,只是往来的是各地游人,广场上多了些悠闲喜庆,而那时,这儿是苏俄权力中心,普通人未必能轻易进入。

在克里姆林宫门口,一位售票员聊天说,你们中国人前不久还来这儿拍电影。后来本报记者从同行了解到,2010年11月的时候,《建党伟业》剧组曾在俄罗斯进行实地取景,情节与共产国际有关。

电影《建党伟业》已在国内上映,影片有一个情节是共产国际三大会议的场面,画面上打出一个字幕说:来自中国的瞿秋白、张太雷和俞秀松出现在这次大会上。

与售票员聊天后,第二天我们在档案馆内寻档时,就碰到了有关瞿秋白的档案。

1921年,瞿秋白第一次来苏俄采访,这份档案的时间是1929年,那是他第二次来这里。

陪同的中国社科院研究员李玉贞,现场向我们讲述这份档案的背景。

1928年5月,瞿秋白在卸任中央政治局常委后,来到莫斯科主持召开中共六大,“六大”之后,继续留在莫斯科,担任中共驻共产国际的代表团团长两年时间。

而在这些日子里,国内的形势也在发生巨大变化。

各地的共产党员继续发动武装斗争,1928年6月“皇姑屯事件”爆发,奉系军阀张作霖身亡。这些事情也影响着在俄罗斯的中国共产党党员,一些党员要求回国参加革命,这封信就是在这样的背景下写给瞿秋白的。

档案故事:遇张太雷帮忙 获得来宾身份

这份档案的时间是1929年,瞿秋白收到这份报告时,正在莫斯科任中国共产党驻共产国际的代表团团长。

这是他第二次来到苏俄,这时的他已经是中国共产党的高层领导人。

第一次来到苏俄,以记者身份采访共产国际三大,瞿秋白其实还有一个来宾的身份。

瞿秋白抵达莫斯科后,苏俄外交人民委员会东方司司长杨松在生活和采访方面提供了很多帮助。为表示诚意和感谢,瞿秋白写文章对俄国革命表示支持。经杨松推荐,文章登在了首期出版的《共产国际远东书记处通讯》上。

远东书记处中国科书记的张太雷看到文章,知道瞿秋白在莫斯科,于是向共产国际远东全权代表舒米亚茨基推荐瞿秋白,并提议让他参加共产国际三大。但瞿秋白当时既不是北京共产党早期组织的成员,也不是社会主义青年团成员,所以舒米亚茨基提出可以让他以来宾身份参加。

档案故事:几次见到列宁 写作描述生动

对于瞿秋白来说,共产国际三大让他难忘,尤其是伟大领袖列宁。

写稿时,他对当时列宁的讲话做了详细描述:“列宁的德、法语非常流利,谈话时沉着果断,演说时绝没有大学教授的态度。”

他还写道:“每逢列宁演说,台前拥挤不堪,椅上、桌上都站着人,电气照相灯开时,列宁伟大的身影投射在共产国际‘全世界无产者联合起来’的标语题词上。”

1921年11月7日,十月革命四周年。瞿秋白到工厂参加纪念集会。“无意之中,忽然见到列宁立登演坛。全会场都拥挤簇动。几分钟间,好像是奇愕不胜,寂然一晌,后来突然万岁声,鼓掌声,震天动地。”瞿秋白记录到。

1922年2月,由张太雷介绍,瞿秋白在苏俄加入了中国共产党。

1922年12月,瞿秋白回国工作,开始了在国内的共产主义运动。

回国后,因为在苏俄的经历,他曾先后担任了共产国际来华代表马林和鲍罗廷的翻译兼助手。这个机会,为他赢得了共产国际的好感。

当1925年共产国际执行委员会远东局在上海设立后,中共中央决定由陈独秀和瞿秋白作为常任代表和常任副代表。也因此,瞿秋白开始走入中共中央的核心。

1927年,瞿秋白取代陈独秀,成为党内第二个主持中央工作的领导人。作为中国革命的掌舵人,他得到了共产国际的支持。

档案故事:从容写绝笔诗 临终唱《国际歌》

中共六届四中全会一开,瞿秋白离开了中共中央领导机关。后来,他又被调到中央苏区革命根据地,领导苏区的文化建设,直至1935年被捕牺牲。

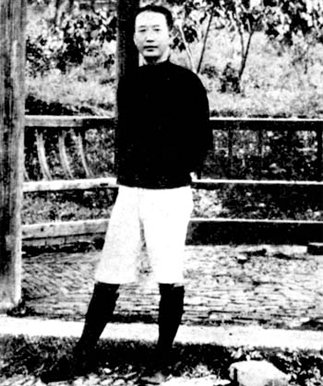

1935年,6月18日,福建长汀上空阴云密布。瞿秋白从容挥笔,写下绝笔诗:“夕阳明灭乱山中,落叶寒泉听不穷,已忍伶俜十年事,心持半偈万缘空。”然后,瞿秋白向军官扫视了一下,神态自若,缓步从容走出了大门,到中山公园凉亭前拍照。

在珍藏于瞿秋白纪念馆的珍贵遗照上,可见瞿秋白最后的风采。他上身穿着黑色中式对襟衫,下身穿着白布短裤、黑袜、黑布鞋,背着双手,昂首直立,一派肃穆淡定的气概。

当时,瞿秋白缓步走出中山公园,手持香烟,神色不变,沿途用俄语唱《国际歌》、《红军歌》,到达两华里外的罗汉岭刑场之后,选择一处坟墓堆上,盘足而坐,微笑着说“此地很好”,并要求刽子手正面开枪,饮弹从容就义,年仅36岁。

瞿秋白牺牲后,共产国际举行了一系列的纪念活动。

1936年,瞿秋白殉难一周年时,莫斯科外国工人出版社编印了一本中文书,书名《殉国烈士瞿秋白》。收集了毛泽东等人的悼念文章,还有共产国际代表以及日本、英国、美国、德国、加拿大、安南共产党的追悼文章。

共产国际代表的文章写道:“让帝国主义的走狗们记住:红军今日对中国革命英雄——为中国人民谋解放的英雄的尸骨深表哀悼,而在中国共产党及红军领导之下的饥寒交迫的中国人民,明天将给反革命的血腥统治以致命的打击。”

档案意义:一年苏俄经历 记者成革命者

苏俄之行,为瞿秋白从文人变成革命者提供了重要的客观条件。为何仅一年苏俄经历,瞿秋白从一个记者突然转变成革命者?

在瞿秋白研究者陈铁健看来,瞿秋白读书时信奉托尔斯泰主义,希望从“博爱”、“和平”中找到“自由平等”的新社会。

无政府主义,以及各种社会主义的改良观念推动了瞿秋白思想前行。

但苏联一行,让瞿秋白接触到一些苏维埃的材料,这些经历和他遇到的人,使得他思想里已有了朴素的唯物主义因素,并丢弃了空泛的民主主义色彩。

从他的两本书稿中可以看出,当时的瞿秋白已经有改革社会的要求,吸收接纳了不少进步的新思想。

总而言之,苏俄之行为瞿秋白从文人转变成革命者,提供了重要的、决定性的客观条件。

(本稿编辑/时雨)