——论倪健民《七绝·半岛春讯》一诗中的等待美学

时雨/文

当料峭春风掠过半岛的礁岩,海潮在月色中酝酿着诗的平仄,我们忽然惊觉:在这个被速度裹挟的时代,那些吟咏春天的诗句,依然能叩响现代人内心最澄明的回音。中国职工文化体育协会会长倪健民先生的《七绝·半岛春讯》,恰似一笺被潮声浸润的花笺,为浮躁的都市生活捎来了一缕带着咸味的诗意。这首仅二十八字的小令,以传统诗词的凝练笔法,构筑了一个动静相宜的审美空间,让奔波的心灵得以在诗行间小憩。

细品此诗,但见“谡谡”风涛与“迢迢”海月相映成趣,案头花笺与待奏玉箫遥相呼应。倪先生以文人特有的敏感,将半岛春夜的悸动与书斋的静思熔于一炉,在尺幅之间展现出宏阔的意境空间。今不揣浅陋,试从意象组合、情感节奏、文化隐喻等维度,解读这首小诗所蕴含的美学密码。

该诗全文如下:

半岛春讯

谡谡风涛渐起潮,

山窗海月夜迢迢。

案头几许春消息,

但捧花笺待玉箫。

倪健民先生的《半岛春讯》以二十八字构筑了一个动静交织的抒情世界,将半岛春夜的悸动与书斋的静候巧妙融合,展现了东方诗歌特有的含蓄美学。这首七绝如同一幅水墨小品,在看似简淡的笔触下,蕴含着丰富的情感层次与文化密码。

首句“谡谡风涛渐起潮”以拟声词“谡谡”开篇,立即在读者耳畔唤起海浪拍岸的声响。这种声音意象的运用,不仅营造出半岛特有的地理氛围,更暗示着某种不可阻挡的力量正在积聚。“渐起潮”三字,既是对自然现象的客观描述,也可视为诗人内心情感的投射——那是一种逐渐高涨的期待与不安的混合体。值得注意的是,“谡谡”一词出自《诗经·小雅·蓼萧》“谡谡其风”,诗人借此古雅词汇,为全诗奠定了典雅基调,同时将个人感受与经典传统悄然连接。

次句“山窗海月夜迢迢”转入视觉描写,构建了一个极具空间感的画面。“山窗”表明诗人所处位置——依山而居的书斋;“海月”则延伸视线至远方,形成山、窗、海、月的垂直构图。这种由近及远的空间展开,恰似传统山水画的散点透视,将不同距离的景物纳入同一视野。“夜迢迢”既指春夜漫长,也暗含等待的焦灼,与首句的“渐起潮”形成情绪上的呼应。诗人通过短短七字,完成了从听觉到视觉、从动态到静态的感官转换,展现出高超的语言控制力。

第三句“案头几许春消息”将焦点从宏大的自然景象收束至私密的书桌空间。“几许”一词的疑问语气,透露出诗人对春天信息的渴求与不确定。这里的“春”既是自然季节,也可理解为某种人生境遇或精神状态的转机。案头作为文人日常生活的中心,堆积着书籍、信笺与笔墨,此刻却成为感知春天脉搏的敏感地带。诗人不直接描写春景,而是通过“春消息”这一含蓄表达,留给读者丰富的想象空间,体现了中国诗歌“不著一字,尽得风流”的美学追求。

结句“但捧花笺待玉箫”是全诗的情感凝聚点。“花笺”作为书写工具,象征着诗意的表达与传递;“玉箫”则让人联想到弄玉吹箫的典故,暗示着某种超越性的精神交流或知音相遇。一个“待”字,将前三句积累的动势转化为静止的姿态,形成强烈的戏剧性张力——外界风涛涌动、春讯将至,而诗人却选择以静制动,以优雅的等待姿态面对变化。这种“动中取静”的哲学,正是中国传统文人应对世事变迁的典型态度。

《半岛春讯》的艺术魅力在于其完美的平衡感。诗歌在声音与画面、动与静、外与内、自然与人文之间建立了精妙的对称关系。诗人以半岛春夜为背景,却不着重于描绘具体景色,而是捕捉这个特殊时空中的精神颤动。那渐渐涌起的潮声,迢迢夜月下的山窗,案头隐约的春讯,最终都凝结为“捧花笺待玉箫”这一极具仪式感的姿态。这种等待不是被动的,而是主动的美学选择,蕴含着对美好事物必将到来的笃定,以及对相遇时刻的诗意想象。

从更深层次看,倪健民通过这首诗探讨了传统文人在现代社会的精神处境。半岛的地理位置——陆地伸向海洋的过渡地带,恰似传统文化面对现代性冲击的隐喻。诗中的“风涛”可以理解为时代变革的浪潮,而诗人选择在山窗内静候春讯的姿态,则展现了一种既不抗拒变化,又不随波逐流的文化立场。“花笺”与“玉箫”作为传统文化符号,在此并非怀旧的对象,而是精神交流的媒介,指向未来可能的美学重逢。

《半岛春讯》的现代性恰恰体现在它对古典形式的娴熟运用中。诗人没有刻意追求语言的创新,而是通过精炼的传统语汇和意象组合,表达了当代人共通的情感体验——在变革时代的浪潮中,如何保持内心的宁静与期待。这种将个人感受融入文化传统的写作方式,使得这首七绝既古雅又新鲜,既含蓄又深刻。

倪健民先生的这首小诗证明,中国古典诗歌形式在当代依然具有强大的表现力。通过精准的意象选择、巧妙的空间构建和含蓄的情感表达,《半岛春讯》成功地将一次半岛春夜的体验,升华为关于等待、希望与文化坚守的普遍思考。在谡谡风涛与静静花笺之间,诗人找到了那个微妙的平衡点,让我们看到了中国诗歌传统在现代语境下的鲜活生命力。

——2025年4月29日

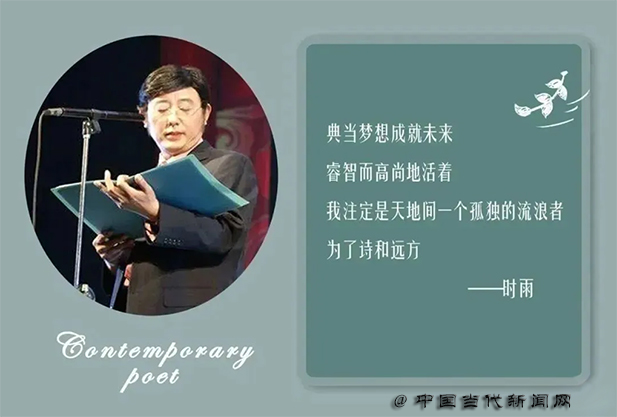

作为当代哲理诗探索者,写诗吟诗,或喜或忧,皆缘于痴迷与执着……

【作者简介】时雨:本名吕建华,人称“河东吟者”,当代诗人、朗诵艺术家、诗评家,曾用笔名亓彪、成飞、行野、千慧子、天童、行天马等;多年从事文学编辑、新闻记者和图书出版工作;历任《海南经济报》《中国劳动保障报》《交流时报》《法制月报》记者,《浪淘沙》、《母亲》、《当代时报》、《当代民生》杂志总编辑,《德孝中国》、《财经观察》杂志主编、中国作家出版社总编辑、中国管理科学研究院教科所文化产业发展研究中心主任、朗诵与演讲艺术联盟主席、中国循环农业产业创新发展战略联盟乡村振兴战略实施领导小组秘书长;1992年在关公故里与友人发起创建“关公研究会”,1995年发起创建浪淘沙创作协会;2000年诗集《也是别无选择》获全球华人“首届龙文化金奖”;2001年诗集《千慧子短诗选》被“中外现代诗名家集萃(中英文对照)”大型系列丛书结集出版、同时创办文化期刊《母亲》杂志;主要出版著作有诗集《也是别无选择》、《千慧子短诗选》、诗文集《爱在天地间》(上册诗词歌赋卷、下册散文随笔卷)和报告文学集《金盾风采》多部;现为中国民主促进会会员、北京文化出版社总编辑、教科文(中国)国际集团专家学者委员会秘书长、中国作家出版社《黄河诗词》杂志总编辑。

(本稿编辑:王溪田)