(张琳璋先生在中国作家北戴河创作中心休假,时年65岁)

香气与权力的辩证

——论张琳璋《海棠》一诗中的欲望迷宫

时雨/文

张琳璋先生是一位退休的德高望重的中学高级教师、中国作家协会资深会员,更是一位在多个文学领域造诣深厚的学者。他既是通晓古典诗词的文学家,又是见解独到的文学评论家,同时在中国近现代史研究方面也颇有建树。先生笔耕数十载,著作等身,先后出版了多部具有一定影响力的作品:百万字长篇历史小说《梁启超》(上、下卷,中国文联出版社、华艺出版社)、历史题材力作《洪宪惊梦》(安徽文艺出版社、现代出版社)、长篇言情小说《徐志摩婚恋传奇》(作家出版社、中国文史出版社、现代出版社)、长篇传记文学《瞿秋白》(中国华侨出版社、中央文献出版社)、长篇叙事诗《楚湘女杰》(四川民族出版社)、文学评论集《中外散文名篇赏析丛书》(三卷,九洲出版社)、《中国古今散文名篇选讲》(二卷,开明出版社),此外还出版有六部教育类专著。目前,先生尚有80万字的长篇传记文学《胡适之大传》以及长篇梨园题材小说《孟小冬》、文学专论《品读王国维<人间词话>》等六部著作即将付梓。

张琳璋先生取得的这一系列学术与文学成就,不仅数量可观,更以其深厚的学术底蕴和精湛的艺术水准令人叹服。作为先生的忘年交文友,我深感荣幸,更为他在文学园地中结出的累累硕果感到由衷的钦佩与自豪。

近日有幸拜读张琳璋先生《海棠》新咏,但觉字字珠玑,匠心独运。其立意之巧,造境之妙,令人击节。今不揣谫陋,试为解读,虽难免管窥蠡测,然心香一瓣,或可资谈艺之助。谨录全诗如下:

一脉天香入梦来,

披衣藜杖近瑶台。

氤氲紫雾朦胧意,

疑是琼娥宫栅开。

张琳璋先生的《海棠》是一首充满诱惑与距离感的诗作。短短四句,诗人构筑了一个由香气引领、却始终无法真正抵达的欲望图景。表面上,这是一首描写花卉或梦境的诗,但深入阅读后,我们发现这其实是一幅关于人类欲望本质的微型画像——香气作为诱惑的媒介,瑶台作为不可企及的象征,共同演绎着欲望永远在别处的永恒困境。

诗歌以“一脉天香入梦来”开篇,香气成为贯穿全诗的核心意象。这“天香”具有某种神圣性,却又以极其私密的方式——“入梦”——侵入诗人的意识领域。香气的选择耐人寻味:它无形无质,不可捉摸,却能跨越物理界限,直达人的感官深处。这种矛盾的属性恰恰暗示了欲望的本质:既崇高又私密,既超越又内在。当诗人用“一脉”来修饰时,我们感受到的是一种细若游丝却连绵不绝的诱惑,如同欲望本身那种既微弱又持久的存在状态。

第二句“披衣藜杖近瑶台”展现了诗人对香源追寻的姿态。“披衣”暗示行动的仓促与急切,而“藜杖”则表明诗人的身份可能是一位年长者或隐士。这种装备与“瑶台”形成鲜明对比——瑶台作为神话中的仙宫,代表的是世俗难以企及的完美境界。诗人试图“近”瑶台而非“登”瑶台,这个微妙的动词选择已经预示了追寻的徒劳。值得注意的是,行动的主体装备(藜杖)与目标(瑶台)之间的不协调,暗示了欲望主体与欲望对象之间永远存在的结构性差距。

第三句“氤氲紫雾朦胧意”将视觉与感觉混合,创造出一种模糊不清的感知状态。“氤氲紫雾”不仅是外在环境的描写,更是内心感受的外化——欲望永远笼罩在模糊不清的认识中。紫色在传统文化中常与高贵、神秘相联系,这里的“紫雾”因此具有双重意味:既是仙境的氛围营造,也是欲望本身的神秘面纱。“朦胧意”三字尤为精妙,它承认了人类对自身欲望认知的局限性——我们往往并不真正清楚自己渴望的究竟是什么。

末句“疑是琼娥宫栅开”将全诗的悬疑感推向高潮。“疑是”二字点明了整个经验的不确定性,追寻者始终处于怀疑状态,无法确定所见是否为真。“琼娥宫栅”的意象极具深意:宫栅既是分隔也是连接内外的界限,它的“开”暗示着某种可能性的敞开,但结合前文的“疑是”,这种敞开又显得虚幻不实。诗人或许永远无法确定宫栅是否真的曾为他开启,这种认知的不确定性恰恰是欲望存在的本质条件——如果我们确知欲望对象已经获得,欲望本身便消解了。

从结构上看,全诗呈现一种渐进的运动:香气入梦(被动接受)→披衣追寻(主动行动)→紫雾朦胧(感知模糊)→宫栅疑开(悬而未决)。这种结构精准模拟了欲望的运行机制:被唤起→追寻→遭遇认知障碍→最终悬置。诗人巧妙地展示了欲望永远处于将得未得之间的本质状态。

在韵律方面,“来”、“台”、“开”的押韵创造了一种循环往复的音响效果,仿佛欲望的永恒回归。每当我们以为接近目标(韵脚的出现带来暂时的满足感),新的诗句又开启了另一轮追寻。这种形式与内容的完美结合,使《海棠》成为一首关于欲望辩证法的精妙诗作。

《海棠》最终向我们揭示了一个存在主义真相:欲望的价值不在于它的满足,而在于它永恒的未完成状态。就像诗人始终“近”瑶台而无法抵达,始终“疑是”而无法确认,人类的存在意义或许正存在于这种永恒的追寻而非获得之中。海棠作为诗题却未在诗中直接出现,这种缺席恰恰暗示了欲望对象的本质——它可能只是一个空无的能指,引诱我们不断追寻的,从来都只是追寻本身。

作为当代哲理诗探索者,写诗吟诗,或喜或忧,皆缘于痴迷与执着……

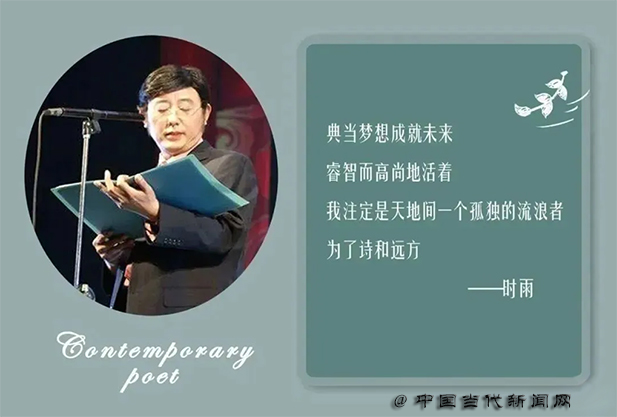

【作者简介】时雨:本名吕建华,人称“河东吟者”,当代诗人、朗诵艺术家、诗评家,曾用笔名亓彪、成飞、行野、千慧子、天童、行天马等;多年从事文学编辑、新闻记者和图书出版工作;历任《海南经济报》《中国劳动保障报》《交流时报》《法制月报》记者,《浪淘沙》、《母亲》、《当代时报》、《当代民生》杂志总编辑,《德孝中国》、《财经观察》杂志主编、中国作家出版社总编辑、中国管理科学研究院教科所文化产业发展研究中心主任、朗诵与演讲艺术联盟主席、中国循环农业产业创新发展战略联盟乡村振兴战略实施领导小组秘书长;1992年在关公故里与友人发起创建“关公研究会”,1995年发起创建浪淘沙创作协会;2000年诗集《也是别无选择》获全球华人“首届龙文化金奖”;2001年诗集《千慧子短诗选》被“中外现代诗名家集萃(中英文对照)”大型系列丛书结集出版、同时创办文化期刊《母亲》杂志;主要出版著作有诗集《也是别无选择》、《千慧子短诗选》、诗文集《爱在天地间》(上册诗词歌赋卷、下册散文随笔卷)和报告文学集《金盾风采》多部;现为中国民主促进会会员、北京文化出版社总编辑、教科文(中国)国际集团专家学者委员会秘书长、中国作家出版社《黄河诗词》杂志总编辑。

(本稿编辑:王溪田)

|