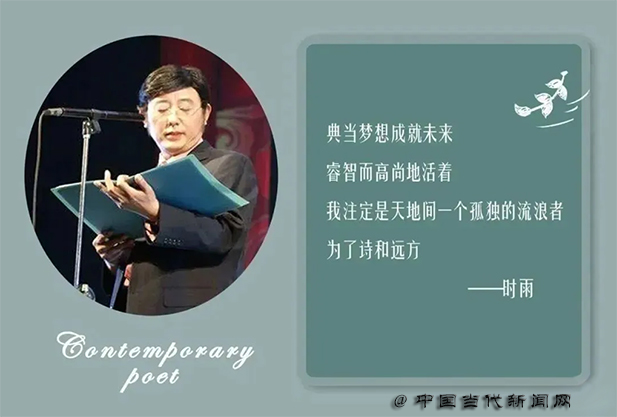

(诗人白彤霞西湖留影)

以淡墨写浓情

——论白彤霞《雾中西湖·旧地重游》一诗细腻而深邃的精神世界

文/时雨

白彤霞,字云鹤,笔名横空一雁。自幼酷爱诗词,毕业于北京工业大学自动控制系,退休前为中国地震局地球物理研究所高级工程师,中华诗词学会会员。工作期间发表多篇科研论文,屡获科技进步奖。虽专研科学,却始终倾心文艺,尤擅诗词创作与戏曲评论。曾任北京诗词学会理事、海淀区诗词吟诵学会理事、中关村诗社副社长。

有幸与白大姐这位“理苑才女”因诗结谊,相识多年,素为文友。近日拜读其七言绝句《雾中西湖·旧地重游》”一诗,颇有感触,故不揣浅陋,试作评析,以志雅怀。

《雾中西湖·旧地重游》

柳岸朦胧藏翠色,

烟波渺渺隐行舟。

孤山脚下孤独客,

残雪初融意未休。

这首诗短短四句,但信息量很大。诗人白彤霞以洗练的笔触、朦胧的意境和含蓄深沉的情感,为我们描绘了一幅冬末春初、雾气缭绕的西子画卷,更在景语中寄托了丰富的人生感怀,展现了一个退休干部细腻而深邃的精神世界。

首句“柳岸朦胧藏翠色”,开篇即点题中之“雾”。“朦胧”二字奠定了全诗基调,营造出如梦似幻的氛围。一个“藏”字用得极妙,既写出了雾气对春意(翠色)的遮掩,又暗示了春机在朦胧之下蓄势待发的生命力。

次句“烟波渺渺隐行舟”,视线由近及远推向湖面,营造出一种空间纵深感。“渺渺”与“朦胧”呼应,强化了空间的辽远感和视觉的模糊感。“隐行舟”则赋予了画面动态感和神秘感,一叶扁舟若隐若现,如同人生旅途中的行者,在茫茫世海中穿行。

这两句以淡墨轻染,不着重彩,却层次分明(柳岸-烟波-行舟),极富水墨画的韵味,精准捕捉了雾中西湖特有的空灵与静谧之美,同时展现出诗意的朦胧之美与景物的层次感。

第三句“孤山脚下孤独客”,笔锋陡转,由景及人。地点“孤山脚下”本身便带有一种清冷、孤高的文化象征意味(历史上与林和靖等隐士相关)。“孤独客”三字,尤其是“孤”字的重复使用,强烈地突出了抒情主人公的存在状态。诗人退休后脱离了在职时的繁冗,儿女们也已成人,各有前程,因此诗人就有了大批时间去享受“孤独”,去游山玩水,浏览大好河山。诗人用“孤独客”自称,很是耐人寻味——昔日的高级工程师,如今独游西湖,身份转换带来的孤寂感与孤山形成互文。此处的“客”,更是一种心理状态和身份认同上的疏离感——是卸下官职、回归个人生活的“客”;是旧地重游、物是人非或心境变迁下的“客”;或许也是对喧嚣尘世保持一份观察距离的“客”。这份“孤独”,并非仅是形单影只,更蕴含着对人生新阶段(退休后)的体认和一种清醒的自省。

结句“残雪初融意未休”,是全诗情感升华的关键。“残雪初融”是实写冬末春初西湖的典型景象,呼应了“雾”的季节背景(常有雾霭)。但“残雪”这一意象极具象征意义:它既是自然界寒冬的残留,亦可喻指人生过往经历(尤其是官场生涯)的余绪或沉淀。“初融”则昭示着变化与新生的开始。“意未休”三字,力道千钧,此一转折堪称全诗的诗眼和灵魂。它坦诚地表达了作者内心那份并未因退休、因环境(雾、孤)而消沉冷却的志趣、情怀或思考。这份“意”,可以是未了的心愿,可以是持续的关注(对社会、对事业),可以是未减的生活热情,也可以是对艺术、对美的执着追求。它打破了前句的孤寂氛围,展现出一种积极、坚韧的生命态度。冰雪消融但“意未休”,尾句是全诗灵魂。

从艺术特色与情感张力方面讲,整首诗语言简洁凝练,意象选择(雾、柳、舟、孤山、残雪)典型而富有韵味,共同构建了朦胧淡远又略带清冷的意境。结构上前两句写景,后两句由景入情、托物言志,层次清晰。情感的抒发含蓄蕴藉,从朦胧的景致中透出淡淡的孤独,又在孤独的底色上迸发出“意未休”的执着与热度,形成了内敛而深沉的情感张力。这种张力,恰恰是作者丰富人生阅历和复杂心境(退休带来的身份转换、旧地重游的感慨、对未来的思考)的自然流露。的艺术特色。

综观之,白彤霞女士的《雾中西湖•旧地重游》一诗绝非简单的风景描摹。诗人是一位经历丰富的知识女性、退休干部,在特定情境(雾中、孤山、残雪)下,对自然景观的敏锐捕捉与对自身生命状态深刻省思的结晶。诗作以淡雅的笔墨,勾勒出朦胧空灵的西湖雾景,更在其中巧妙寄寓了卸任后的孤寂感、疏离感以及对生活、理想“意未休”的执着情怀。它展现了作者深厚的文化底蕴、细腻的情感世界和积极的生命姿态,是一首情景交融、意境深远、耐人寻味的诗词佳作。

作为当代哲理诗探索者,写诗吟诗,或喜或忧,皆缘于痴迷与执着……

【作者简介】时雨:本名吕建华,人称“河东吟者”,当代诗人、朗诵艺术家、诗评家,曾用笔名亓彪、成飞、行野、千慧子、天童、行天马等;多年从事文学编辑、新闻记者和图书出版工作;历任《海南经济报》《中国劳动保障报》《交流时报》《法制月报》记者,《浪淘沙》《母亲》《当代时报》《当代民生》《黄河诗词》杂志总编辑,《德孝中国》、《财经观察》杂志主编、中国作家出版社总编辑、中国管理科学研究院教科所文化产业发展研究中心主任、朗诵与演讲艺术联盟主席、中国循环农业产业创新发展战略联盟乡村振兴战略实施领导小组秘书长;1992年在关公故里与友人发起创建“关公研究会”,1995年发起创建浪淘沙创作协会;2000年诗集《也是别无选择》获全球华人“首届龙文化金奖”;2001年诗集《千慧子短诗选》被“中外现代诗名家集萃(中英文对照)”大型系列丛书结集出版、同时创办文化期刊《母亲》杂志;主要出版著作有诗集《也是别无选择》、《千慧子短诗选》、诗文集《爱在天地间》(上册诗词歌赋卷、下册散文随笔卷)和报告文学集《金盾风采》多部;现为中国民主促进会会员、北京文化出版社总编辑、教科文(中国)国际集团专家学者委员会秘书长、中国作家出版社《黄河诗词》杂志总编辑。

(本稿编辑:王溪田)

|