最近换了一份工作。

在某金融机构从事了两年多的扶贫公益工作,就此告一段落。新旧交接之际,自己不免会对过去做一番思考总结,尤其是终于可以跳出原先局中人的角色来看待过去了。扶贫公益这件事儿,大多数人应该都知道一点,但未必有机会深入了解。其实,用体制内的语言讲,“扶贫”这个词已经不够准确,自从去年“精准扶贫”成为最重要的高层决策以来,“打赢脱贫攻坚战”几乎成为中西部许多政府今后五年最为重要的任务。因此,当政府在谈论“扶贫”时,谈论的其实就是政绩。

那么,普罗大众在谈论扶贫,或者更宽泛一点,谈论公益扶贫时,该谈论什么呢?

幸好这几年我在工作之余,还记下了不少绝不可能写在总结报告里的所见所闻。有兴致的,不妨跟随我一同去贫困地区走走。

现在,假定你就是一位来自中小资产阶层的爱心人士,你虽然不富有,但却有一笔钱想捐给贫困地区的贫困户,为脱贫攻坚出一把力倒是次要的,主要是你的文化层次和社会阶层决定了你必须要有这样的责任感,才能证明你具备了足够的文明程度。根据这几年网络和媒体的相关报道,你明智地绕开了红十字会等官方慈善机构,也不求助于有腐败嫌疑的政府机关,最终,你自费奔赴一线贫困地区,和我在大山深处会合了。

面对贫困山区,当我们谈论扶贫时,我们首先谈论的是:找出一个货真价实的贫困户。

然而,虽然贫困户比比皆是,但要想识别出一个真正的贫困户可实在是太难太难了,在中国尤其难。从顶层设计来看,国家要求“精准扶贫、精准脱贫”,说明对扶贫中各种不精准的现象心知肚明,要不然,有些官方文件中也不会说出诸如“要真扶贫、扶真贫”“要切实扎实落实扶贫政策”这种咬牙切齿但语法不怎么正确的话来。因此,国务院目前建立了全国联网的“建档立卡系统”,就是把识别出的贫困户信息全部录入到系统中,不仅包括户籍信息,还要包括贫困的原因等等。当然,这些事情最终都是要靠人去做。

现在这个人就是你。为了识别出贫困户,你说,要划定一个收入标准,于是按照国际通行做法,中国就划定了一道贫困线。这道线在2015是年收入2800元。

你看贫困线是好的,但觉得不够准确。就考虑了通胀因素,要求贫困线不是固定的,每年按照购买力情况浮动。你看这条动态调整的贫困线是好的,就打算把钱捐给贫困线下的人,以为事情就这样成了。

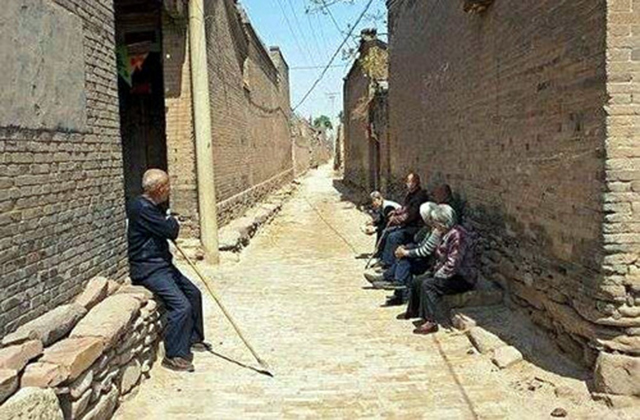

但事情并没有成。你到了村子里,发现一个年收入3000元的人当然不该是贫困户,但一个没有年收入却有好几万存款的人,该不该是贫困户?没有存款,但却盖了房子或养了许多牲畜的人该不该是贫困户?你陷入了犹豫,拿着并不算太多的捐赠款在村里到处走,终于发现一对住在破房子里的老两口,他们既没有存款也没有收入也没有多余的牲畜,可是,村主任告诉你,老两口的儿女都在北上广打工,寄回来的钱可观得很。

好吧,你只好继续努力识别。终于,你发现了一个真正的贫困户,年收入2790元,其他各种条件均符合贫困户的要求,你准备把钱捐给他。忽然,这户人家的邻居突然跳了出来,找你“上访”,说:“我和他所有的条件都一样,只是我年收入2820元,就差20块钱,所以他是贫困户我不是?”这个时候,逻辑极好的你很想对他说“你们不是就差二十块钱,而是差一条线啊”,但又感到不免荒谬,只好说,“算了我不管了,让熟悉情况的村干部来定吧”。

显然,当我们讨论扶贫中的村干部时,我们在谈论什么?那就是腐败现象的发生。

你通过“建档立卡贫困户”查询到了收到你捐款的人,按理说,此人当然是货真价实的贫困户,可同时,这人还是村主任的二大爷在上高中的三儿子,你还发现他拥有一部手机。你问我,他是不是贫困户?没有证据,我只好说:你猜!

你说,选举是个好办法,让村里的人开大会,公开推选贫困户。但是,村里的选举和美国大选差别没那么大,要么是自家人选自家亲戚,要么是能说会道能哭会闹的人成了贫困户,而有些老弱病残压根都不明白大家在干吗,也不清楚当了贫困户将会有着怎么丰厚的收益,所以甚至没有去投票。

于是,奇怪的事情发生了。在今年年初的时候,一些贫困县政府要求所有的扶贫资源都要向建档立卡贫困户倾斜,现在快到年底了,政府又提出了新要求,“要高度重视一些非建档立卡贫困户的贫困问题”,虽然反讽却是不争的事实。

好吧,你已经疲于应付了,你到现在也没法确认,谁才是最货真价实的贫困户。让我们退一万步,假定经过各种技术手段、顶层设计、机制改革、机缘巧合,你终于定位到了真正的贫困户,你把钱捐出去了。

而接下来的问题,当我们讨论扶贫的捐赠人时,我们在谈论什么?比如,你会要求贫困户们对你感恩吗?你介意贫困户觉得你捐得太少吗?你愿意满足贫困户对你提出的更高要求,并无怨无悔吗?

如果你对这些问题不那么肯定,那就说明我们谈论扶贫,也就是在谈论贫穷的道德问题。

在西南某省的某贫困村,我们派了一名同事去村里当第一书记。新官上任三把火,到岗不久,就给村里的贫困户捐了一些米面粮油,贫困户们都很高兴;过了一段时间又捐,贫困户们说,快过期的我们可不要;第三次再捐,贫困户们又问,这些东西是什么牌子的?差的牌子我们可不要。

另一个贫困村位于大小凉山,按照当地民族的风俗,一遇到大事儿(包括但不限于红白喜事)就要杀牛宰羊,以前有单位捐给他们牛羊希望养肥了下崽了再卖,结果人家很快就因为大事儿把牛羊都宰了。谁也无法指责他们,因为他们并不是不爱惜,而是风俗使然。

西南某省出台了扶贫村整存脱贫标准,除了村民收入、成立村集体经济等内容外,还有一条是村子必须铺设有线电视和网络。这很容易理解,毕竟山区消息闭塞,不知有汉,无论魏晋,在门户网站都成为传统媒体的今天,有次一位村民接受捐赠时还感谢毛主席呢。但有了网络,一些贫困户也会用捐赠款或省吃俭用购买电脑、智能手机,总不能让网络闲着吧。

……

这样的事情每天都在发生。而此时你发现,接受你捐赠的贫困户似乎对你的行为并不是那么激动,他可能不善于表达,也可能觉得你捐的钱少。于是,你没有感受到你先前想象的那种热情感谢,也就无法获得一种难以言传的自我认同感和满足感。于是,你问我,扶贫到底是不是一种道德行为?

我会说:如果扶贫是一个道德问题,那就乱套了。

扶贫中,这类事情之所以发生,是因为贫困户并不是特殊材料做成的,他们和其他人一样,秉持人性共通的逻辑和长期习得的风俗,同样认可生活质量的提升、趋利避害的选择、接受帮助和维护自尊的平衡。

当我们对他们进行评论的时候,实则都是基于我们内心的道德律而不是他们的处境。他们的处境是唯一的,但我们的道德律每个人都不同,有的源于儒家伦理,有的遵循自由主义,有的来自社会主义核心价值观,有的来自微博及知乎及朋友圈的鸡汤文,等等。因此,不同的道德律会对一些问题有不同的看法。

而在扶贫中,一旦把受助人摆在了道德的天平上,大家就会把自己代入施舍者的角色,从而进行道德判断。但是,社会对贫困人口进行“扶贫”,目的是消除贫困,把贫困人口变成普通人呢?还是要强调贫困身份,把“穷人”的烙印打在这些人身上?

这并不是难回答的问题,而更深刻的问题在于,现代社会的贫困问题压根就不是一个道德问题,根本无法用道德律令去衡量。

在古代,贫穷、贫困和道德是有着密切关系的。贫,偏旁是“贝”,和钱有关系,《说文解字》说“贫,财分少”,就是没钱;但是“困”“穷”的引申含义,却往往被君子士大夫们用来形容自己仕途不顺、沉沦下僚,无法用世而为天子效力,做一番大事业。因此,古人为贫穷赋予道德含义,主要是引导君子士大夫正确处理人生得失浮沉,对一般人没什么要求。

所以,孔夫子称赞一“贫”如洗的颜回“一箪食一瓢饮,回也不改其乐”,是要求儒家信徒不要太看重物质生活;王子安说“穷且益坚不坠青云之志”,是说自己虽然现在官位很小,但老子的志向还很远大,将来一定要为国家为人民出力。因此,古代人对贫穷的看法,体现着士大夫在传统生活中的道德水平和精神追求。

而现代社会则完全不是这样。近代以来,人类对“社会”的看法是一个有机体,一个理想状态的完美社会理应是没有贫困的。换言之,贫穷现象被视为社会肌体上需要被诊治、被改善、被消除的一种社会疾病,与道德没有关系。即使在中国,官方的意识形态也是鼓励共同富裕,先富带动后富的。在这种情境下,现代社会对穷人的正确态度,不是千方百计地让他们符合人言人殊的各类道德律令,而是让其不再成为穷人。

伊朗电影《小鞋子》剧照

伊朗电影《小鞋子》剧照在一般人的观念里,扶贫、捐赠、公益活动都是道德行为,是慈善,是布施。实际上,在现代社会,这些行为均属于技术行为,是社会自我调节的手段,目的是消除贫困,也消除“贫困人口”这种身份,从而保证社会共同体的稳定和谐发展。在这个过程中,我们应该聚焦的绝不应该是道德伦理,而是发现发明更好更丰富的手段,识别出需要帮助的人,并消除他们作为贫困人口的身份。

说到底,当我们谈论扶贫时,我们最终谈论的不是道德,而是一套和口水无关的技术活儿。

原标题:当我们谈论扶贫时,我们在谈论什么?

(本稿编辑:时雨)